山下達郎 Performance 2011-12 レビュー

2012.09.01

わたしは友人といっしょに温かい夜風に吹かれて道を渡り、サーカスに近づいていった。ズボンの裾に千匹ほどのコオロギがまとわりついてきた。

切符売りが唾だらけのマイクにむかって大声でがなっている。ピエロにラクダに空中ブランコのアクロバット、みんなテントの中でお待ちしてます!さあ、みないと損、損!

(Ray Bradbury『The Old Dog Lying in the Dust』金原瑞人・野沢佳織 共訳)

山下達郎はレイ・ブラッドベリの世界が好きだという。

例えば「パレード」や「メリー・ゴー・ラウンド」といった曲の世界はブラッドベリの作品に描かれているような、どこかにありそうでどこにも存在しない黄昏時の街を想起させる。サーカスや妖艶なパレードが通り過ぎていく不思議な夕暮れの街。

ホールの重い扉を押し開けて、達郎のコンサート会場に足を踏み入れた時に感じる空気は、ブラッドベリの作品に感じる夜の街の空気感とどこかで通底しているように僕には感じられる。

60年代のアメリカのどこかにありそうな、でもどこにも存在しないポップでカラフルな街の佇まい。そうした意図された仕掛けが僕たちを日常の外にある世界へと連れ去っていく。そう、大人のファンタジー。

僕にとって山下達郎のライブは究極の非日常である。扉を開けるときの胃がせり上がってくるようなあの高揚感。それは初めて彼のライブを見た30年前から何も変わってはいない。

アカペラのオーバチュアが始まると会場が喧騒から俄かに緊張感に包まれる。達郎がいつものブラウンのテレキャスターを抱えてすっと立つ。そしてスポットライトとともにザッザッとリズムを刻み始めると全身が一気に粟立つ。「Theme From Big Wave」、「SPARKLE」、「ドーナツ・ソング」と続く序盤のナンバーはこれこそが達郎のポップスだというテイストに溢れている。そう、いつもの、これが山下達郎だ。

色彩豊かな曲の数々で会場が雰囲気に慣れてきたところで、懐かしい「素敵な午後は」。都会の柔らかな風を受けながら、ステージは僕たちを少しずつ音楽のもたらす幸福な世界へといざなってくれる。外が黄昏に差し掛かってくるとともにライブはゆっくりと佳境へと入っていく。さあ、みないと損、損!

「ロックであり続けること」

30代後半以降の彼の音楽はより詞に自分の想いを乗せるようなスタイルに変化してきた。

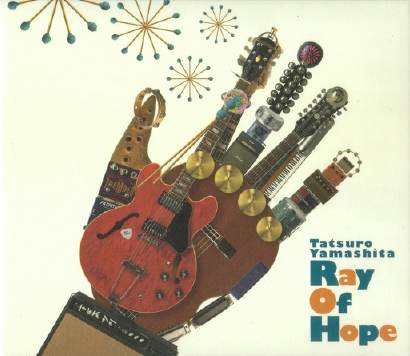

とりわけ震災を受けて昨年発表された『Ray Of Hope』はそうした内省的な心情がより鮮明に打ち出されている。

洋楽志向の音楽に「生き方」とか「人の心」のありようのようなリアルな日本語を込めれば込めるほど、いわゆる「ポップス」とはかけ離れていってしまう。そうしたせめぎあいの中で、詞と曲とのぎりぎりの接地点を探ったのがこのアルバムのひとつの側面でもある。

ライブ中盤に差し掛かってきてそんな詞への思いを込めた曲が披露される。

「プロポーズ」。これまで達郎の曲に特定の世代を意識した曲はあまりなかったが、この曲は人生の先達から若い世代に向けられた柔らかな眼差しを持っている。人生を重ねてきた者のみが持ち得る優しさ。スツールに腰かけて会場のすべての女性達に向けて慈しむように歌う。

その一方で今回は達郎のロック・ミュージシャンとしての矜持を感じさせる瞬間があった。

「Solid Slider」や「俺の空」などで達郎自らがギター・ソロを長く取る光景が何度か見られた。それが僕には、60歳を前にして今だからこそ見せるロックへの想いと強い拘りの現れなのだと思えたのだ。特に小笠原拓海や宮里陽太といった若きミュージシャン達と互角に繰り広げるインタープレイは、緊張感に溢れいつになく熱がこもっていた。ロックであり続けようとする意思。「これでどうだ」と勝負を挑む意地のようなもの。ブルース・ベーシックな音楽が全盛だった70年代初頭に、メジャーセブンスの明るいメロディーとポリリズムを多用した強いビートで、時には怒声を浴びせられながらも演奏を続けたきたシュガー・ベイブ。その当時舐めてきた辛酸に対して、今を生きる彼からの痛烈な意趣返しのようにも思える。

「山下達郎の普遍性」

山下達郎の音楽はポップスに特有の時代にキャッチアップしているところがない。ポップスの宿命として時代に寄り添いながらも、どこかで時代と一線を画している部分がある。しかしそこには決して人を寄せ付けないような衒いや冷淡さはない。時流や流行とは無縁の音楽活動をしながらそれでいてなお普遍性を保っている。いわゆる大衆音楽の分野で、決してフロントランナー足る活動をしてこなかった彼がもちえるポピュラリティというのは、ある意味逆説めいていて面白い。

例えば「クリスマス・イブ」のような曲が30年を経た今も歴史の試練に耐えて、多くの人達に支持をされているのは、何よりも時代に阿る作りになっていないからではないか。だからこそ今もって普遍性を保っている。

さらにそうした普遍性の基盤にあるのは、さまざまなタイプの音楽に素直に感応し、それを血肉化していく鋭敏な感受性ではないかと思うのだ。

昔、達郎はラジオのインタビューでロックの魅力は?と聞かれて「とりわけアメリカの音楽には時代やジャンル、人種を問わずひとつの色というのがある。その色というのがアメリカの音楽の懐の深さだと思う」と答えていたことがある。

山下達郎の音楽はビーチ・ボーイズやフォー・シーズンズのようなオープン・ハーモニーを主体としたコーラス・グループ、ジェリー・ロスやスナッフ・ギャレットが手掛けた60年代半ばの東海岸のヴォーカル・グループ、バリー・マンやジム・ウェッブなどのシンガー・ソングライター、ドゥー・ワップのようなリズム&ブルースのコーラス・スタイル、カーティス・メイフィールド、アイズレー・ブラザーズといったソウル・ミュージックなどなど、アメリカのさまざまなジャンルのポピュラー・ミュージックをルーツとしながら、音楽に対する素直な感度と深い造詣、そして表現力でそのひとつひとつを自分のもとに引き寄せてきた。

そうした様々なポピュラー・ミュージックの、多様で優れたエッセンスをジャンルにとらわれることなく、渾然一体のものとして捉えられる素直な感性が、普遍的な作品作りにつながっているのではないか。

趣向を凝らしたアカペラのコーナーやシュガー・ベイブ時代の曲を聴きながら、ぼんやりとそんなことを考えているうちにライブはさらに熱を帯びてくる。

「Don't trust over thirtyからNever grow oldへ」

「Let's Dance Baby」。山下達郎のコンサートに足を運んだことのある人の中で、もはやこの曲を知らない人はいまい。

曲中で客席の皆が鳴らすクラッカーは、あるとき二人のお客さんが鳴らしたことがきっかけとなってあっという間に全国に広まってしまい、毎回お客さんが持ってくるのでもうこの曲を外せなくなってしまったという。

クラッカーで演奏に参加することで、オーディエンスが一体になれるということもあってこの曲をスイッチにしてライブは加速度的に大団円へとなだれ込む。

シュガー・ベイブの頃から山下達郎は一貫したライブの人である。

ステージで磨きあげられてきたライブ・パフォーマーとしての真骨頂が最も現れるのがこの終盤のパート。

「これでもか、これでもか」と客席と繰り広げるコール&レスポンスは、百戦錬磨のライブを経験してきた人ならではの到達点である。

シュガー・ベイブの頃から時代にキャッチアップしない音楽は、一貫したスタイルだった。ブルース全盛の時代にポップスで勝負してきた人が、いかにしてハードな音楽と伍していくかを突き詰めた結果は、徹底的にワン・アンド・オンリーなスタイルを貫くこと。

サブカルチャーでもガラパゴスでも結構。明るいメロディーと強いビートで、この歳になるまで徹底的にワンパターンを貫き通してきた山下達郎はやけにロックでカッコいい。

かつて、30歳を過ぎるとロックではなくなるという神話があった。ロックは若者だけの特権、30代は信じない。演るほうも観るほうも、歳を取ることをそうやって遠ざけてきた。

でも、その時代を通り過ぎてみると歳を重ねていくことは決して悪くないのだと思える。放つ輝きは幾つになっても変わらないのだ。

これまで30年に渡って彼のライブに足を運んできたが、3時間を優に超えるライブの、そのクォリティの高さはほとんど変わらない。それは本当に驚異的なことだと思う一方で、何となくそれは当たり前のこと、決して変わらないことだと思ってきた。というか、余りに当たり前のこと過ぎて考えてこなかったというのが本当のところだ。30年経っても「SPARKLE」のギターの音色は全く変わらないのだから!

しかし達郎が還暦を迎えようとする今、我々ファンの側もいつまでこの高次元のパフォーマンスを見られるかということに無関心ではいられなくなってきた。少なくとも前回のツアーぐらいから僕自身もそんなことをぼんやり考え始めた。

そして本人もそう感じているからか、ツアーのインターバルが短くなってきているし、やりたいことをやれるだけやりたいという趣旨の発言があったりもする。

だから、僕たちはこれからもどんなシーンでも慈しむように共鳴していきたいと思う。この奇蹟のような、タフで妥協を許さぬ頑固なひとりの職人と、来年も再来年も、同じ時代を。

(Kazumasa Wakimoto)